COLECTIVIDADES DE INMIGRANTES

Presencia de colectividades Europeas en Argentina

.

Alemania

Coronel Suarez- Buenos Aires

- Fundación: 1880.

- Economía: Agricultura y cría de ganado, con fuerte presencia en la producción de trigo y maíz.

- Cultura: Fiestas tradicionales, iglesias luteranas y católicas, y preservación del idioma alemán.

Paisaje Original:

- Antes de la Colonización: Coronel Suárez se encontraba en la zona de transición entre la Pampa Húmeda y la Pampa Seca, caracterizada por vastas llanuras, estepas de pastizales y una mayor presencia de fauna, como venados y pumas. La región tenía un clima más favorable para la agricultura que Winifreda (antigua localidad de La Pampa), aunque aún no se explotaba intensivamente.

Transformación del Paisaje:

- Colonización y Desarrollo Agrícola: La fundación de Coronel Suárez en 1880 marcó el inicio de una transformación significativa. Los Alemanes del Volga introdujeron la agricultura intensiva, con cultivos de trigo y maíz que comenzaron a dominar el paisaje.

- Ganadería: Junto con la agricultura, la cría de ganado vacuno se convirtió en una actividad económica central. Se establecieron estancias que fomentaron la ganadería extensiva, modificando el paisaje con la introducción de alambrados, corrales y molinos de viento.

- Construcción de Infraestructura: A medida que la población crecía, se construyeron caminos, ferrocarriles y pequeños pueblos satélites que facilitaron el transporte de productos agrícolas y ganaderos, contribuyendo al crecimiento económico de la región.

Economía Moderna:

- Agricultura: Coronel Suárez sigue siendo una de las regiones agrícolas más productivas de Buenos Aires. Los cultivos principales incluyen trigo, maíz y soja, con una alta tecnificación en el manejo de los suelos y el uso de maquinaria agrícola avanzada.

- Ganadería: La ganadería continúa siendo una actividad clave, con una producción orientada tanto al mercado interno como a la exportación. La región es conocida por su producción de carne de alta calidad.

- Industria: A partir de la base agrícola y ganadera, se han desarrollado industrias relacionadas, como molinos harineros, fábricas de alimentos balanceados y frigoríficos, que aportan valor agregado a la producción primaria.

- Paisaje Actual: Hoy, el paisaje de Coronel Suárez combina campos agrícolas extensos con áreas dedicadas a la ganadería. La infraestructura desarrollada, como silos, rutas y fábricas, complementa el entorno rural, mostrando una región próspera y modernizada

Economía de Winifreda- La Pampa

- Fundación: 1905.

- Economía: Agricultura extensiva (trigo, maíz, girasol) y avicultura, con énfasis en la producción de huevos.

- Cultura: Integración con otras comunidades rurales, preservando costumbres alemanas.

Paisaje Original:

- Antes de la colonización: Winifreda, al igual que gran parte de La Pampa, era una región dominada por la pampa seca, con vastas llanuras cubiertas de pastizales naturales, escasa vegetación arbórea y un clima semiárido. La fauna estaba compuesta por guanacos, ñandúes y otras especies nativas. La región era habitada por pueblos originarios, que llevaban una vida nómada basada en la caza y la recolección.

Transformación del Paisaje:

- Colonización Agrícola: Con la llegada de los Alemanes del Volga en 1905, comenzó la transformación del paisaje natural en un entorno agrícola. Los inmigrantes trajeron consigo técnicas agrícolas europeas, como el arado de la tierra y la rotación de cultivos.

- Deforestación y Cultivo: Se deforestaron áreas para abrir paso a cultivos como el trigo, el maíz y el girasol. Los campos antes dominados por pastizales se convirtieron en terrenos cultivables, modificándose el ecosistema local.

- Sistemas de Riego: A medida que avanzaba la tecnología, se introdujeron sistemas de riego que permitieron un mejor aprovechamiento del agua, ampliando la capacidad productiva de la región.

Economía Moderna:

- Agricultura: Hoy en día, Winifreda es una región agrícola prominente, con extensos campos dedicados a cultivos de trigo, maíz y girasol. La agricultura sigue siendo el pilar de la economía local, con tecnologías avanzadas que mejoran la eficiencia y el rendimiento de las cosechas.

- Avicultura: Además de la agricultura, la avicultura se ha desarrollado como una actividad económica importante. Existen granjas dedicadas a la producción de huevos y carne de aves, lo que diversifica la economía local.

- Cooperativas Agrícolas: La comunidad se ha organizado en cooperativas, que han jugado un papel crucial en la comercialización de productos, la adquisición de insumos y el desarrollo de infraestructura local.

- Paisaje Actual: El paisaje actual de Winifreda es una mezcla de campos agrícolas, granjas avícolas y pequeños bosques plantados para combatir la erosión del suelo, mostrando un equilibrio entre la producción y la conservación.

Italia

Ing. Jacobacci

En noviembre de 1908, el ingeniero Guido Jacobacci y su familia se establecieron en una casa frente a la ría de San Antonio Oeste, Río Negro. Esta casa, construida en pinotea y con techos de chapa, fue testigo del inicio de las obras del ferrocarril que unió el puerto de San Antonio con el lago Nahuel Huapi, un proyecto liderado por Jacobacci.

San Antonio Oeste, una localidad portuaria clave en la provincia de Río Negro, se convirtió en un centro neurálgico para el desarrollo ferroviario de la región. En 2010, la histórica casa fue declarada Monumento Histórico Municipal y, en 2016, Sitio Histórico Nacional. Ese mismo año, fue inaugurado como museo de ciencias naturales y antropológicas de la costa patagónica, gestionado por la Fundación Azara y la Municipalidad de San Antonio Oeste. El museo, que incluye exposiciones sobre geología, paleontología, biología marina, arqueología y etnografía local, ha recibido más de 8.000 visitantes y se ha consolidado como un importante centro cultural y educativo en la región.

Nueva Roma

La historia de Leocadia Cambaceres, la condesa que ayudó a fundar Nueva Roma, es un fascinante relato de amor, aventura y fundación en la Argentina del siglo XIX. En 1856, Leocadia, una joven de 20 años perteneciente a la elite porteña, se enamoró del coronel Silvino Olivieri, un valiente militar italiano de 26 años que lideraba la Legión Italiana. Este grupo, compuesto por 500 hombres y mujeres, llegó a Bahía Blanca con el objetivo de establecer una nueva población cerca del fuerte de la ciudad, en lo que se conoció como la fundación de Nueva Roma.

Olivieri, proveniente de una familia noble en Italia, había ganado prestigio en batallas por la unificación de Italia y en la Batalla de Caseros en Argentina, lo que le valió ser ascendido a coronel. Tras regresar a Argentina en 1855, aceptó el desafío de liderar la fundación de la colonia agrícola y militar en Bahía Blanca.

Leocadia, hija de Joseph Antoine Louis Cambaceres, un acaudalado francés, estaba comprometida con un miembro de la influyente familia Martínez de Hoz. Sin embargo, Olivieri, vestido con su uniforme de legionario y con su título de conde, sorprendió a todos al pedir su mano en matrimonio. Este acto marcó su compromiso no solo con Leocadia, sino también con el proyecto de fundar Nueva Roma, un pueblo que sería habitado por familias italianas que llegaron a formar parte esencial del desarrollo de la ciudad de Bahía Blanca.

La llegada de la Legión Italiana, liderada por Olivieri y respaldada por Leocadia, tuvo un impacto significativo en Bahía Blanca, transformando la ciudad al incorporar un gran número de familias italianas como los Pronsato, Penna, Caronti, Cerri, Vitalini y Caviglia, quienes jugaron un rol crucial en la evolución de la región.

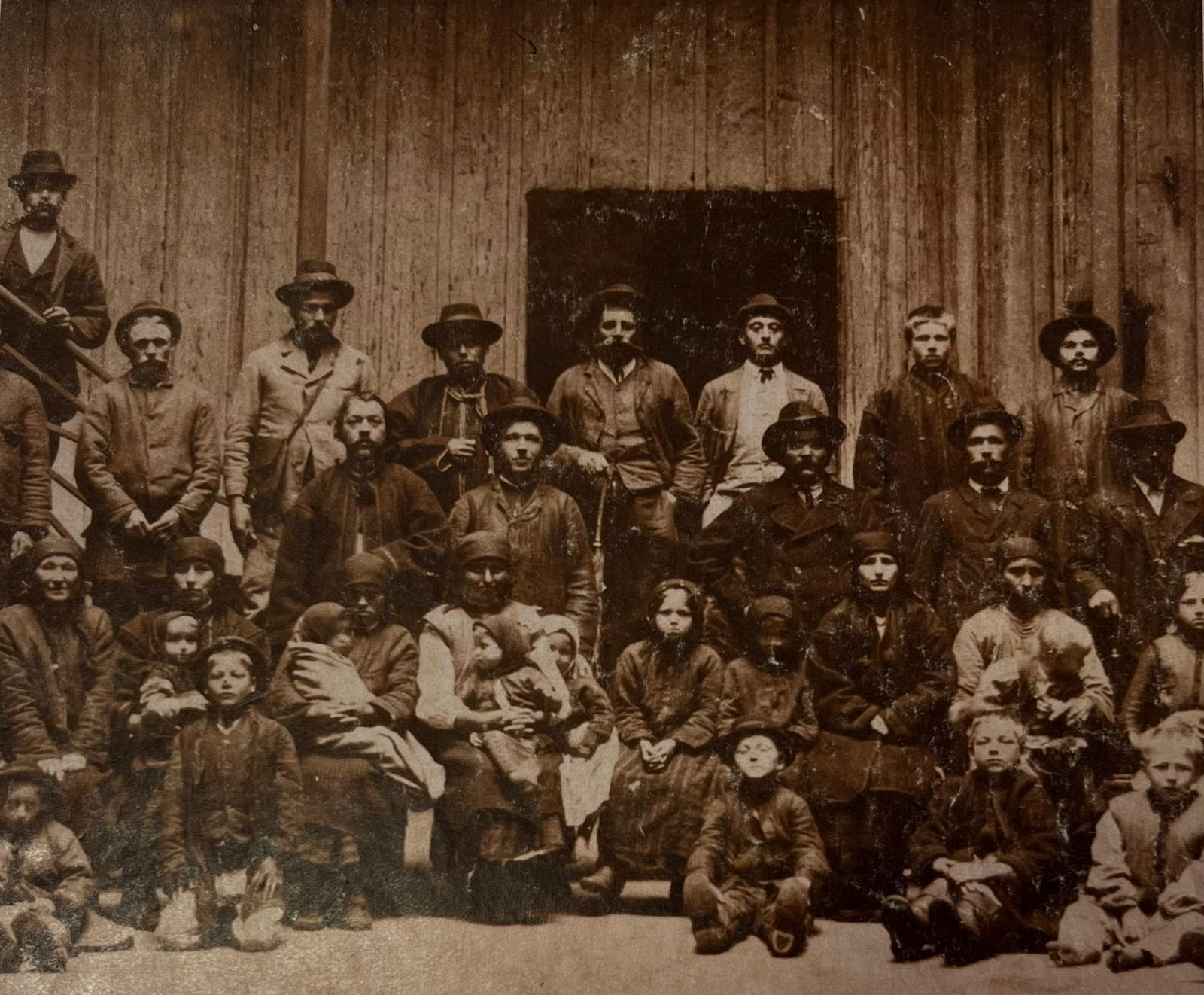

Fotogalería

Esperanza

Esperanza es una ciudad argentina ubicada en la provincia de Santa Fe, y es reconocida como la primera colonia agrícola organizada del país. Fue fundada el 8 de septiembre de 1856 por unas doscientas familias europeas, principalmente suizas, alemanas, francesas y más tarde italianas. Estas familias se establecieron en la región gracias a un contrato de colonización entre el gobierno de Santa Fe y Aarón Castellanos, que les otorgó tierras y recursos para iniciar sus cultivos.

La fundación de Esperanza marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia argentina, con la llegada masiva de inmigrantes europeos que transformarían la región a través de la agricultura. Bajo un sistema de subdivisión de la propiedad, cada familia recibía una parcela de tierra y debía entregar un tercio de sus cosechas al gobierno durante cinco años para convertirse en propietarios. Este modelo permitió el rápido desarrollo de la colonia y su crecimiento como un centro agrícola de importancia en el país.

Los primeros colonos italianos llegaron en 1858, sumándose a los suizos, alemanes y franceses que ya habían comenzado a desarrollar la región. La ciudad se consolidó como un lugar de integración y cooperación entre distintas comunidades europeas, que contribuyeron al desarrollo económico y cultural de la zona.

San José, Entre Ríos

El Museo Histórico Regional de la Colonia San José es una institución dedicada a preservar y compartir la rica historia de los inmigrantes europeos que llegaron a la provincia de Entre Ríos en 1857. Estos pioneros, provenientes de Francia, Italia y Suiza, fundaron la primera colonia agrícola de la región, estableciéndose en tierras que luego darían origen a la ciudad de San José.

La idea de crear el museo surgió durante el centenario de la colonia en 1957, como parte de las celebraciones que incluyeron la colocación de la piedra fundamental. La comunidad local, especialmente a través de la "Unión Padres de Familia" del Colegio Niño Jesús, comenzó a reunir objetos históricos para formar la primera muestra del museo, que se inauguró provisionalmente en un local cedido por la familia Bouvier.

En 1997, el museo ganó el concurso "Innovación en Museos" de la Fundación YPF, lo que le permitió realizar intercambios internacionales con instituciones como el Museo de Inmigración de Ellis Island en Estados Unidos. Con el apoyo de varias organizaciones, incluidos el Smithsonian Institution y la Fundación Antorchas, se llevaron a cabo mejoras significativas en las instalaciones, permitiendo una exposición más moderna y accesible. La muestra "Nuestros abuelos, los pioneros – Colonos europeos en la costa del río Uruguay" inaugurada en 1999, se convirtió en un punto destacado del museo, ofreciendo una inmersiva experiencia sobre la vida de los primeros colonos.

Hoy en día, el museo continúa su labor de conservación y digitalización de su acervo, con el apoyo de diversas instituciones y la comunidad. Su misión sigue siendo la de honrar a los pioneros europeos que fundaron la colonia y preservar su legado para futuras generaciones.

Villa Regina, Santa Fe

Villa Regina se encuentra en la provincia de Río Negro y que desde sus inicios ha estado vinculada a los inmigrantes italianos. La ciudad, considerada la "Perla del Valle", es un ejemplo del esfuerzo de los inmigrantes para transformar un desierto en un vergel.

Villa Regina fue fundada el 7 de noviembre de 1924 y fue planificada desde Italia como una colonia destinada a recibir inmigrantes italianos afectados por la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial. Esta ciudad tomó el nombre de Colonia Regina Pacini de Alvear en homenaje a la esposa del presidente Marcelo T. de Alvear, quien firmó el decreto de fundación.

En su contexto histórico, la colonización de esta región estaba orientada al desarrollo agrícola, con la promoción de las tierras del Alto Valle de Río Negro como un lugar ideal para la agricultura, lo que atrajo a numerosos colonos italianos que encontraron en Villa Regina una oportunidad para prosperar en tierras argentinas.

Candelaria, Santa Fe

La Candelaria, ubicada en la provincia de Santa Fe, Argentina, fue fundada en 1886 por inmigrantes italianos, principalmente provenientes de la región de Liguria. La llegada de estos inmigrantes se enmarcó en un contexto de expansión agrícola y desarrollo ferroviario en Argentina durante el siglo XIX y principios del XX.

Ferrocarril: El ferrocarril jugó un papel crucial en el desarrollo de La Candelaria. La construcción de la línea ferroviaria fue fundamental para conectar la región con los mercados nacionales e internacionales. Los ferrocarriles facilitaron el transporte de productos agrícolas, como granos y carne, que se convirtieron en los principales productos de la región. La presencia del ferrocarril impulsó el crecimiento económico de La Candelaria y permitió a los inmigrantes italianos exportar sus productos de manera eficiente.

Agricultura: La agricultura fue la base de la economía de La Candelaria. Los inmigrantes italianos, con su experiencia en técnicas agrícolas y conocimiento de cultivo, desarrollaron la tierra y establecieron una agricultura intensiva. La región se destacó en la producción de granos, especialmente trigo y maíz, así como en la cría de ganado. La combinación de la fértil tierra de Santa Fe y el trabajo arduo de los inmigrantes contribuyó al éxito agrícola de la zona.

La influencia italiana en La Candelaria se refleja en las prácticas agrícolas, las tradiciones y la cultura local que perduran hasta hoy.

Italianos en Capitán Sarmiento

Los compatriotas de Capitán Sarmiento rinden homenaje a la memoria de seis Grandes Italianos

Con simple, pero emotiva ceremonia, fue inaugurado el 11 de abril en la ciudad de Capitán Sarmiento, una placa de bronce a la memoria de los seis grandes italianos que sus vidas dedicaron o sacrificaron por el ideal mayor y patriótico: la grandeza de Italia.

Guglielmo Marconi, Gabriele D'Annunzio, Italo Balbo, Costanzo Ciano, Bruno Mussolini, Amedeo di Savoia Duca d'Aosta, son los nombres que los italianos de Capitán Sarmiento quisieron grabar en el bronce como recuerdo imperecedero y ejemplo para el presente y el futuro.

La presencia en la ceremonia de todas las autoridades locales, el Intendente Municipal Aristide Grimaldi, el Secretario Giovanni Carlo Rangugni, el Comisario de la Policía García, el Juez de Paz Giuseppe Opizi, el Secretario Luigi Rangugni, el Secretario de la Cámara de Diputados de La Plata Guglielmo Fernández Guerrico, el Tesorero de la Intendencia Municipal de Bartolomé Mitre Ángelo Bernardoni y una multitud compacta de compatriotas y argentinos, reafirmó una vez más la indisolubilidad, a pesar de todo del vínculo que une a los dos pueblos amigos: el argentino y el italiano.

Fueron respectivamente madrina y padrino en la ceremonia inaugural, la Señora Mercedes Juárez Celman de Guerrico y el Cav. Gr. Groce A. Guidi Buffarini, Presidente de la Federación General de la Sociedad Italiana. Al ser develada, la placa recibió la consagración del rito religioso circundante por parte del Rev. Padre M. González Barro y posteriormente el Presidente de la Federación sintetizó la obra de los seis grandes en el bello y elogiado discurso que reproducimos.

Documento leído en la inauguración del Monolito en homenaje a los Italianos pioneros de la hermandad Ítalo- Argentina.

Italianos en la Pampa húmeda (San Pedro, Arrecifes)

Este año tuve la maravillosa oportunidad de visitar el pueblo italiano de donde venía mi abuelo, Sasso di castalda, potenza. A mi me dio mucha emoción al enterarme que iba a poder conocer Potenza porque era una provincia italiana que mi abuela siempre nombraba. Pero mucha mas emoción me dio cuando supe que iba a conocer Sasso di Castalda; el pueblo natal de mi tatarabuelo. Compartí esa emoción con mi abuela; nieta de Francesco. porque ella ya había estado en Italia y quiso ir a conocer ese pueblo pero no le coincidieron los medios de transporte, al ser un lugar donde solo se puede llegar con auto. Me puse muy feliz de haber podido ir, y de haber sido la primera de mi familia que conoció el pueblo de donde venimos. En esta experiencia tuve la oportunidad de conocer el pueblo de mi abuelo, y además, de realizar una actividad típica de Sasso di Castalda, que se llama el puente a la luna, es un puente que pasa por arriba de todo el pueblo, a altas alturas, y vos podes ver el pueblo desde otra visión. Lo que yo pude ver son casas pequeñas en medio de montañas. Me conmovió mucho este paisaje, porque vi entero el pueblo donde mi tatarabuelo creció. También socializamos con gente de ahí, y me pude dar cuenta las manera que tienen de expresarse, y lo simpáticos que son. Me gusto mucho hablar con esas personas, porque tienen la misma cultura, costumbres y expresión que mi abuelo.

Emilia Peroni

Irlanda

Duggan, San Antonio de Areco

Duggan es una localidad del partido de San Antonio de Areco, surgido durante el siglo XIX en torno a la estación de ferrocarril. Es esencialmente un pueblo rural, dentro de cuyo trazado se destacan las plazas y plazoletas, el edificio de la ex estación ferroviaria y una antigua panadería de comienzos de siglo. La capilla San Juan Bautista es uno de los espacios más importantes del pueblo que, sobre todo durante la fiesta patronal, funciona como punto de encuentro para la comunidad

El pueblo de Duggan celebra en el mes de junio la fiesta de su santo patrono San Juan Bautista. Los festejos incluyen exposiciones, espectáculos musicales, demostraciones de destrezas criollas y desfiles de carruajes y tropillas.

La procesión del santo inicia en la capilla de San Juan Bautista y recorre las calles del pueblo acompañado por los fieles y por la banda militar que musicaliza el evento. Además de la parroquia y las calles, la Escuela Agraria local es uno de los escenarios de los festejos. Allí se realiza el almuerzo criollo y algunos de los espectáculos artísticos.

Por las calles del pueblo se pueden observar los desfiles de las instituciones locales, que se hacen presentes en los festejos con sus banderas e insignias. Por la noche, la procesión de antorchas y la fogata con la quema del muñeco que simboliza la imagen de San Juan Bautista dan cierre a la jornada. Durante toda la tarde se realizan las actividades camperas acompañadas de una muestra de artesanos y una peña con entrada gratuita.

Suipacha

Los irlandeses impulsaron la cría de ovejas, contribuyendo al crecimiento de la economía local. En Salto, Suipacha y Rojas, había un irlandés de nombre Eduardo Kenny, del que rescatamos una moneda de valor por un vellón, publicamos el anverso y el reverso. Tenía un almacén de Ramos Generales y como surge de la moneda abarcaba un área grande. Por lo menos uno de sus hijos fue alumno en el Colegio del Monasterio. También fue alumno en ese colegio el Historiador, José Eduardo Scarso, que luego fuera director del Museo Notarial Argentino, Profesor en distintas Universidades y hoy es presidente de la mesa de Escritores de los Miércoles, que se realiza en la Sociedad Argentina de Escritores. Estuvo en ese Colegio cinco años.

Irlandeses en Capitán Sarmiento

En 1869 el 85%, o sea casi 9 de cada 10 irlandeses, vivía en el campo y el 15% restante vivía en la ciudad. En 1895 el número de la población rural irlandesa aumenta al 87%, sólo el 13% vivía en las ciudades, no necesariamente en Buenos Aires, casi todos estaban radicados en poblaciones de la Provincia de Buenos Aires, como Arrecifes, Pergamino, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Lincoln y en lo que es hoy Capitán Sarmiento.

Según el censo de 1869 un 37% del total de los irlandeses del país, estaba radicado en los Pagos de Areco, en el mismo año encontramos en el Partido de Baradero censados 320 suizos que habían formado una colonia en el año 1856.

En nuestro cementerio de Capitán Sarmiento, tenemos muchas cruces celtas con nombres irlandeses. Utilizamos también un manuscrito que no sabemos si ha sido luego publicado, que nos enviaron anónimamente a fines de los años ochenta, no tenia el nombre del autor y se denominaba "El asentamiento irlandés en el Pago de Areco", un excelente relato que esperamos que alguna vez se publique. Hay también un buen trabajo de Alicia Prado de Gastellú, de la cual encontramos un trabajo en (Internet) que señala que posiblemente el primer irlandés que estuvo en la zona fue John Patrick Island Noes, que llegó como oficial de las fuerza invasoras inglesas en 1806, y compro una extensión de Tierra en la Ciudad de San Antonio de Areco. (51) Alicia Prado de Gastellú) (Internet)

.España

Los españoles se trasladaron a América del Sur desde tiempos coloniales, en un principio como protagonistas del proceso de conquista y colonización, y posteriormente como integrantes de las estructuras militares, burocrático-administrativas y comerciales del Imperio español en el área rioplatense. De este modo, el número de peninsulares se fue incrementando paulatinamente, con un importante crecimiento a partir del decreto de libre comercio de 1778, que estimuló las actividades mercantiles transatlánticas y favoreció el traslado de comerciantes al espacio sudamericano, atraídos por los réditos económicos de los intercambios a larga distancia. Sin embargo, el mayor aumento en las corrientes de españoles hacia el Río de la Plata se produjo entre 1860 y 1930. En este período, Argentina recibió una gran cantidad de inmigrantes de diversas procedencias, sobre todo, europeos, y dentro de estos últimos, los italianos ocuparon el primer lugar, mientras que los españoles el segundo.

El historiador César Yáñez Gallardo ha calculado que unos 2.002.318 españoles llegaron a la Argentina entre 1860 y 1930

Explicar la elección de la Argentina como país de destino de las migraciones españolas requiere tomar en consideración una gran cantidad de factores: las dificultades para acceder a la tierra por parte de muchos campesinos que pertenecían a zonas con alta densidad demográfica y una estructura de la propiedad minifundista; las crisis agrícolas peninsulares, como la de la década de 1880, que involucró un descenso de los precios de los productos de la agricultura y la ganadería;

Y es donde ocurre la creación de estos grandes tambos, entre ellos las más conocidas son:

LA VASCONGADA

Nació de la idea de un inmigrante vasco. Se popularizó con su chocolatada en polvo, Vascolet, sin embargo hoy sus marcas desaparecieron de la góndola. Pedro Uthurralt se embarcó rumbo a la Argentina hace casi un siglo y medio. Este fue quien creo una de las grandes lácteas a nivel nacional, pero atravesó dos quiebras y no pudo sobrevivir.

LA CANTÁBRICA

La Cantábrica es uno de los tambos más conocidos en Argentina y tiene un legado que se asocia con inmigrantes españoles. Este tambo fue fundado en 1911 por la familia Ayerza, una familia de origen español, específicamente del País Vasco, en la región de Villa Lynch, partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. A medida que la industria lechera cambió y se centralizó, La Cantábrica cerró sus operaciones como tambo y fábrica de lácteos. El terreno donde operaba fue gradualmente transformado en un parque industrial.

LA MARTONA

La Martona fue uno de los tambos y empresas lácteas más importantes de Argentina, y jugó un papel pionero en la industria lechera del país. Fue fundada en 1889 por Vicente Casares, quien provenía de una familia con profundas raíces en la historia argentina, siendo su madre, Elisa Lynch, una importante figura histórica.

Esta empresa dejó de operar en la segunda mitad del siglo XX. Después de enfrentar varios desafíos, incluyendo la creciente competencia y cambios en la economía, La Martona fue vendida, y sus operaciones fueron absorbidas por otras compañías.

Francia

La inmigración francesa en Argentina fue una de las más numerosas de entre todas las de inmigrantes europeos que llegaron a Argentina entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Aunque muy por debajo de las que son por lejos las dos principales corrientes de inmigración en esa época (españoles e italianos), la inmigración francesa se ubicó cómoda en una segunda categoría junto a otras colectividades que también tenían una apreciable cantidad como las de alemanes, rusos y polacos.

La primera oleada de franceses que llegó al país procedía sobre todo de las regiones meridionales de Aquitania y Mediodía-Pirineos. Se embarcaban en Burdeos rumbo a América. Los vasco-franceses constituían además un grupo numéricamente importante. Entre 1857 y 1946, 261.020 franceses emigraron a Argentina. De esta cifra, se estima que sólo 100.000 se radican de forma definitiva en el país. Hoy, más de 6 millones de argentinos tienen algún grado de ascendencia francesa (hasta un 17% de la población total).

Si bien la mayoría de los inmigrantes franceses se integraron a la vida urbana en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, así como en las otras grandes urbes del país, hubo también proyectos de colonización agrícola. Los más importantes tuvieron lugar en Pigüé (sudoeste del interior de la Provincia de Buenos Aires) y en Chaco (departamentos Primero de Mayo y Bermejo). También hubo pobladores franceses, junto a alemanes y suizos, en la colonia Esperanza, fundada en 1865 por Aarón Castellanos. Otro grupo de inmigrantes franceses se radicó en Oberá, Misiones.

Pigüé

La ciudad de Pigüé es la cabecera del Municipio de Saavedra. Está ubicada en el sur de la Provincia de Buenos Aires, y fue fundada en la pampa argentina el 4 de diciembre de 1884 por un joven francés llamado Clément Cabanettes, originario de la localidad de Ambec, y por su amigo Francois Issaly, proveniente de Saint Félix de Lunel, ambas ubicadas en el departamento francés de Aveyron (región occitania), al sudoeste de Francia. En 1880 descubrió el territorio siendo soldado, y durante las operaciones de desarrollo de una red telefónica se le ocurrió la idea de adquirir tierras argentinas, una oportunidad de oro para los aveyroneses (habitantes del Aveyron), quienes sufrían por el reducido tamaño de las explotaciones agrícolas de su región y por la llegada de una plaga a los viñedos de los valles. Tras obtener una concesión de terrenos, 164 aveyroneses (unas 40 familias) oriundos de distintos poblados del Departamento, parten de la ciudad de Rodez en octubre de 1884 junto a Issaly, que los acompañó en la larga travesía por mar hasta llegar a Argentina, donde los esperaba Cabanettes en la estación de trenes de Pigüé.